酒屋さんのための専門誌「酒販ニュース」さんが創刊50周年の記念特集をだされました。

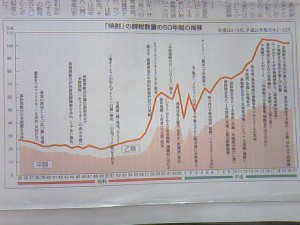

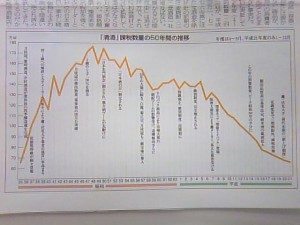

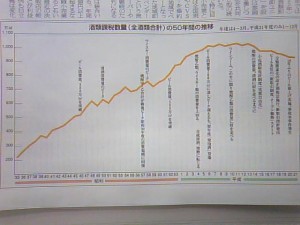

焼酎の課税数量50年間の推移

焼酎市場の50年間を大きな流れで見た場合、まだまだ数量がピークアウトしたとは言い難く、依然として上昇トレンドの途中にある印象を受けます。他の酒類が大幅な需要減少にある中、焼酎の数量は相対的に堅調に推移しているのです。

焼酎の課税数量のピークは平成16年で、焼酎ブームと騒がれた年でした。その年から平成21年まで約4%の減少ですから、ほぼ横ばいです。

焼酎市場の拡大でも、大手ビールメーカーほどではありませんが「二階堂」さん「雲海」さん「白波」さん「いいちこ」さん「霧島」さんと焼酎業の大手が誕生し、本格焼酎市場をリードしてきました。

本格焼酎が市場拡大に成功した理由でよくいわれているのが、市場を飽和状態にする事なく、常に需給調整を行っていた事。常に腹八分目の状態で需要をカバーして来たのです。

酒類の流通を理解し、投げ売りや値下げ競争が起きないようにして本格焼酎の価値を保ったのです。この需給調整による販売戦略は現在でも広く焼酎業界で行われています。「これは焼酎業界が清酒業界の失敗から学んだのだ!」といった意見もあります。

また、この市場拡大の過程で、本格焼酎が健康に良い影響を与える事や、有名人が芋焼酎を好んでいるなどのプラス要因が加わった事も支援材料となりました。

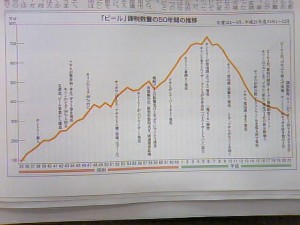

焼酎にはもう一つの、現在では4Lなどの大容量が中心となっている焼酎甲類があります。こちらも昭和56年頃から急拡大し、チューハイやサワーといった新しい飲み方が飲食店を中心にブームとなったのです。

その後、大手酒造メーカーさんがこぞってスタイリッシュな業務用ボトルを発売しました。しかし現在では、ほぼ韓国焼酎のジンロさんの一人勝ち!他の甲類は徐々に大容量へと人気が移って行き、4Lペットの大容量が宝焼酎さんを筆頭に主力商品となっています。

大容量甲類焼酎の問題は価格競争が止まらないこと。大手メーカーは取引正常化に動くのですが、販売数量の落ち込みに耐え切れず、再び条件が出ることが繰り返されてきました。この傾向は主力市場である首都圏よりも地方でより激しいようです。特に北海道で価格競争が激しいのは、酒業界では有名な話なのです。

現在、焼酎の酒類に占める割合は約10%です。清酒の課税数量がピークの時には約30%を酒類の中で占めていました。それと比べると現在の約10%は、まだまだ少ない気がします。

酒を飲む集まりがあれば、必ず焼酎を飲む時代です。酒類の中での占有率が30%まで上昇するとは思えませんが、20%ぐらいになっても不思議ではありません。現在の芋焼酎ブーム後遺症ともいえる状況の整理が進めば、更なる伸びが期待できる様な気がします。

ちなみに酒類専門家の方は、「焼酎の成長神話は終わった!」と何故かいつも焼酎の先行きには悲観的なんです!なんででしょ!?(汗)

※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります

カテゴリー:酒屋さん