ワイン専門の情報サイト「ワイン・サーチャー」にデキャンティングに関する記事が掲載されておりました。

ワインを飲むときには、いつもデキャンタを使うのが得策なようです。

フランスではデキャンティングの効用が見直されていて、その流れはイギリスなどにも広がっているとのこと。ロンドンのあるレストランではクリスタルのデキャンタを赤、白関係なくどんなワインに対しても使用するサービスのお店も登場しているようだ。

デキャンティングと言えば、高級レストランで古くて高価なワインを飲むときに、ソムリエさんがまるで高級ワインを開けるセレモニーのごとく行われるようなイメージがあります。そのため、レストランでソムリエさんから「デキャンターにワインを移しますか?」との問いかけに、尻込みしてしまうようなお客様も多いとのことだ。

サンフランシスコのある高級レストランのソムリエさん曰く「デキャンティングに対しての誤解がある」とのこと。これは、米国だけではなく日本でも同じようなイメージをデキャンティングに対して持っていると言えるかも知れません。

基本的には、非常に古いヴィンテージのワイン以外ならほぼすべてのワインにデキャンティングは有効とのこと。

一般的には、デキャンティングでワインを空気に触れさせることにより、酸素を吸い込み、そして魅力的な芳香を放つと説明されるが、実際にはちょっと違うようだ。

表現方法はあまりよくないかも知れませんが、デキャンティングとはワインにおならを出させてあげるようなもの。余計な香りの成分を飛ばすことなのだそうだ。余計な成分の臭いを飛ばして、隠れた良い成分の果実香を引き出すような効果があるようだ。

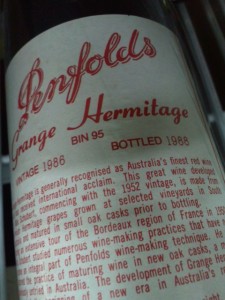

しかし、あまりに古いワインでは空気に触れた途端に一気に酸化して、味わいのバランスを崩すこともあるため、あまりに古いヴィンテージのワインのデキャンティングは逆効果となるようだ。

最もデキャンティングが必要なワインはまだ若いワインで、例えば安価な白ワインでも効果はあるとのこと。特にスクリューキャップのワインはコルクのワインと違い少しの空気もボトルの中に入れないため、空気に触れさせて余計な成分の臭いを飛ばすことは極めて有効となるようだ。

つまり毎日飲むワインはデキャンティングするのがおススメなのです。白用と赤用のデキャンタをそれぞれ一個ずつ用意して、できればガラス製ではなくクリスタル製が良いのだそうだ。

もちろんこだわれば、そのデキャンタの形によっても効果は違ってくるとのこと。

せっかくですから、デキャンティングして毎日のワインを楽しんでくださいね。

・・・・でも、いくら正しくても、いわゆる高級レストランに行って、そこのソムリエさんに、安価なチリとかのソーヴィニョン・ブラン2013年あたりを「・・・・・デキャンティングしてください!」なんて・・・・・・・・気の小さい僕には言えない・・・・・かも(汗)!

※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります