酒屋さんのための専門誌「酒販ニュース」さんが創刊50周年の記念特集をだされました。

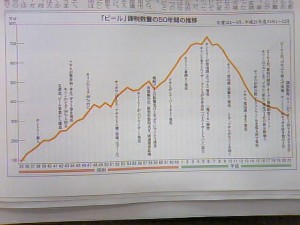

ビール課税数量50年間の推移

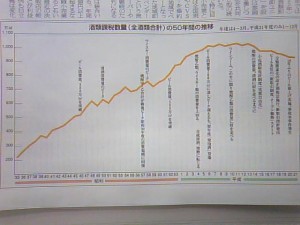

酒類全体ではピーク時から10%程度の減少ですが、酒類の中で最もボリュームの大きいビール(発泡酒とか第三のビールじゃない税法上のビール)の減少は予想以上です。

ビール消費のピークは平成6年で、酒類全体に占めるビールの割合は7割を超えていました。その平成6年から発泡酒の登場と共にビールの消費はブラック・マンデーなみの暴落、減少となっているんですよ(涙)!ピークからの減少幅は約6割で昭和46年頃と同水準にまでなっちゃってます!!ヒドイ(汗)!

日本のビール50年間の歴史は、日本の大手ビールメーカー4社の歴史です。戦後、現サッポロ・ビールさんと現アサヒ・ビールさんが分割りとなり、そんな中、全国への流通網を持っていた現キリン・ビールさんがグングンとシェアを伸ばしました。そして昭和58年にはシェア63.8%となり、最高シェアを達成したのでした。戦後の生活が豊かになるのに伴い家飲みでの需要増を受けてキリン・ビールはシェアを伸ばして来たのです。

その後はアサヒ・ビールさんが低迷した業績の復活に向けて開発された、昭和62年発売のアサヒ・スーパードライが大大ヒットとなりました。そして平成9年には遂にキリン・ラガーを抜いてナンバーワンのシェアになったんです。アサヒ・ビールさんの活躍は、まだ記憶に新しい出来事ですね。TVのCMに落合信彦さんが出てて、とってもカッコよく見えました!

平成6年にはサントリーさんが初めて「発泡酒を」発売し、その後各社が追随。平成15年にはサッポロさんが麦芽も麦も使わない「第三のビール」と呼ばれるようになる、「発泡酒」よりも更に安い新分野のビール系飲料を発売しました。これらの出来事に経済不況などが加わり、ビールの数量はピークから約6割の減少。酒類に占めるビールの割合も3割~4割にまで減少しまったのです。

50年間のビール業界第一幕は「キリン・ラガーの一人勝ち」。第二幕は「アサヒ・スーパードライの大ヒット」。第三幕は「大ヒットがないまま、各社「第三のビール」でのシングル・ヒットの打ち合い」といったところでしょうか!

ホッピーブームも到来しており、今後のビール・テイスト飲料業界、益々波乱がありそうです。それにしても、ほぼビールの製造販売だけで大手ビールメーカーはここまで大きくなったのですから、スゴイ産業です!

※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります

カテゴリー:酒屋さん