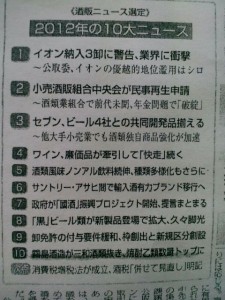

酒類の営業さんから業界紙「酒販ニュース」さんの≪酒販ニュース選定 2012年の10大ニュース≫の記事のコピーをいただきました。

せっかくですのでご紹介します。

写真は「酒販ニュース」さんの記事

≪酒類業界2012年の10大ニュース≫

1.イオン納入3卸に警告、業界に衝撃 ~公取委、イオンの優越的地位濫用はシロ

2.小売酒販組合中央会が民事再生申請 ~酒類業組合で前代未聞、年金問題で「破綻」

3.セブン、ビール4社との共同開発品揃える ~他大手小売業でも酒類独自商品強化が加速

4.ワイン、廉価品がけん引っして「快走」続く

5.酒類風味ノンアル飲料続伸、種類多様化もさらに

6.サントリー・アサヒ間で輸入酒有力ブランド移行へ

7.政府が「國酒」振興プリジェクト開始、提言まとまる

8.「黒」ビール類が新製品登場で拡大、久々脚光

9.卸免許の付与要件緩和、枠創出と新規区分創設

10.霧島酒が三和種類抜き、焼酎乙類数量トップに

次点、消費税増税法が成立、酒税「併せて見直し」明記

以上トップ10から見える酒類業界のトレンドは「大手小売がますます力をもつ」、「安旨ワイン市場が拡大している」、「ノンアルコール飲料種類も市場も拡大」、「焼酎乙類市場の中心が麦焼酎から芋焼酎に代わった」などでしょうか。

第2位の小売酒販組合のニュースは本当に酷い話ですね。うちは幸いにも酒販組合の年金には加入していなかったので被害はないのですが、なんでこんなムチャクチャなことになったのか残念です。そもそも今の大手小売が大きな影響力を持つ時代に、酒屋の組合が本当に必要なのか?ってな気もするわけです。

第7位のニュースでは政府の国家戦略室が5月にENJOY JAPANESE KOKUSHU(國酒を楽しもう)を開始。有識者で構成する推進協議会が9月に提言「國酒等の輸出促進プログラム」を策定したのだとか。

例えば「浅草に外国人観光客相手の日本酒のテイスティングバーとかを出店すれば大盛況となるのではないか!」とか「外国人観光客向けのホスピタリティー溢れる酒蔵ツアーがあっても良いのではないか!」等々、國酒から新しい発想の商売ができれば良いですね。

2013年の酒類業界も2012年と同じようなトレンドとなりそうですが、最近の円安傾向で第4位の「ワイン、廉価品がけん引して快走」が失速しないことを願いたいと思います。

※こちらの商品は現在取り扱いがない場合があります

カテゴリー:酒屋さん